北區社區健康中心大樓自去年底落成以來,逐步成為區內基層醫療服務的重要支柱。大樓由醫院管理局、衞生署及社會福利署轄下或資助的服務單位共同營運,服務包括家庭醫學、社區外展及社區精神科、學童健康檢查、學童免疫、長者健康中心以及長者日間護理中心等。面對部分居民對新設施的適應期,醫院管理局積極回應筆者於今年3月11日向北區區議會提交的提案,研究加強推廣北區社區健康中心服務。

會議上,醫管局公布最新的問卷調查,顯示410名受訪居民對北區家庭醫學中心的整體服務評分達8.57分(滿分10分),其中診所環境舒適度、清潔衞生水平分別獲得98%與99%的正面評價,診症流程效率亦超過九成滿意度。這些數字背後,是醫護團隊在硬件規劃與服務細節上的雙重用心。例如,候診區採用自然採光設計,藥房窗口設置雙向叫號屏幕,這些看似微小的改良,實質減輕了長者就診時的心理壓力。值得肯定的是,當局在接獲區議會反映「座椅數量不足」的意見後,將於適合的位置加設座椅。

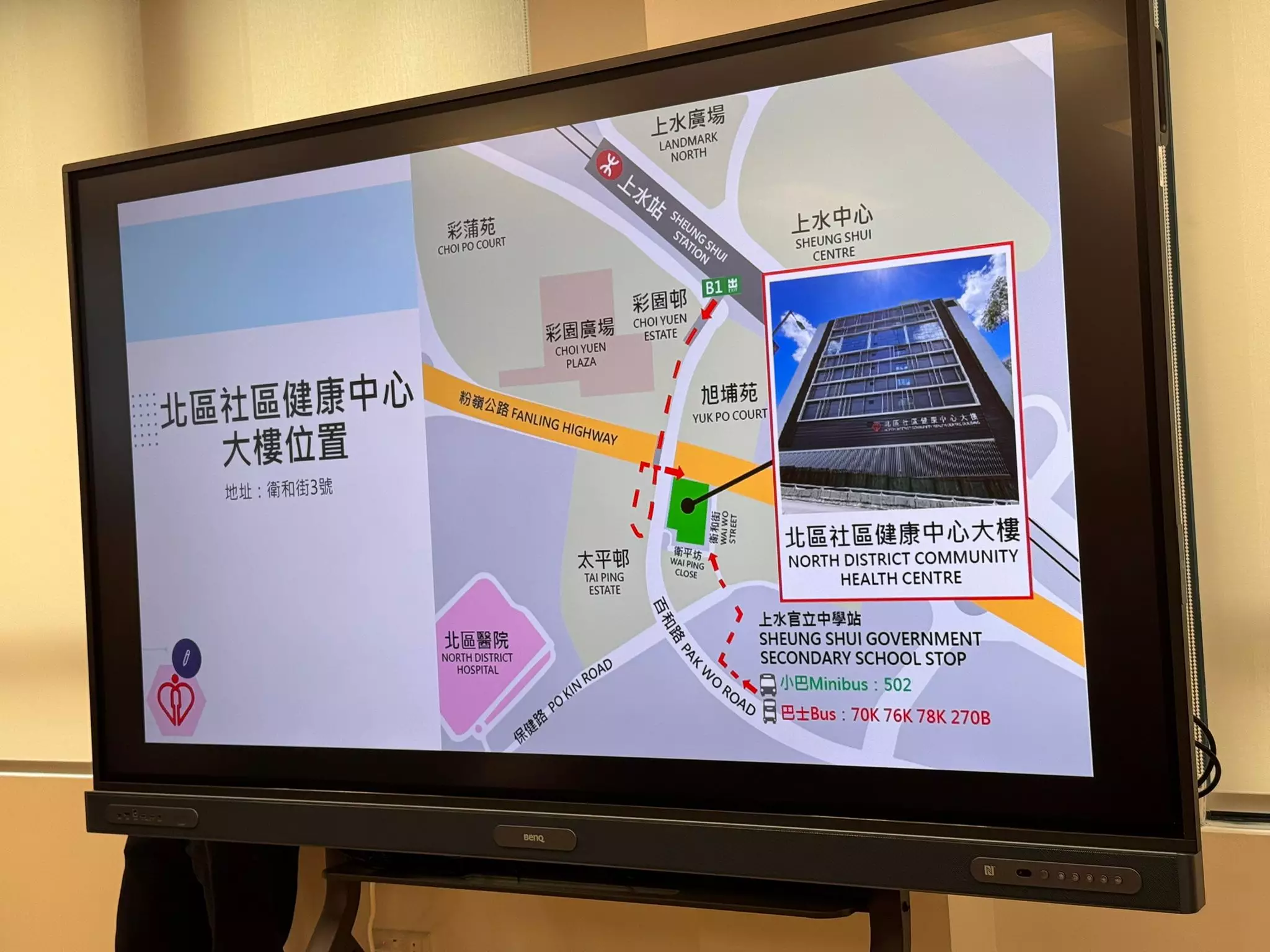

在推廣策略上,醫管局展現了「貼地而行」的智慧,早於中心啟用前,便邀請區議員、關愛隊及地區團體實地參觀,透過意見領袖的親身體驗帶動社區認知;在交通接駁方面,除於港鐵上水站至大樓沿線增設指示牌,更製作動態路線指引影片,透過區內社團群組廣泛傳播。這種「體驗式宣傳」配合「視覺化導向」的模式,成功將新設施的服務信息滲透至基層角落。調查顯示,67%居民認可周邊路標清晰度。

然而,社區醫療服務的優化永無止境,同樣根據問卷調查結果,有57%居民雖然認為交通便利,但於對行動不便者而言,從港鐵站步行8分鐘的路程仍感吃力。因此,筆者多次在會議上要求當局加快與運輸署協商,在周邊開闢專用上落客區,並協調小巴營辦商開設短途循環線,回應居民的需求。此外,筆者亦建議針對緊鄰住宅的玻璃幕牆,可考慮局部貼附磨砂貼紙,在維持自然採光的同時兼顧隱私保護,讓居民就診時更感安心。

在服務延伸層面,醫管局的外展診症服務已惠及百餘名行動不便長者,但仍有改善空間,建議可以結合關愛隊的社區網絡,建立慢性病患個案轉介機制,由護理人員定期家訪監測健康狀況。同時,可與學校合辦「健康大使」計劃,將血壓測量、用藥指導等服務帶入屋邨等地方,讓醫療支援突破診所,真正融入居民生活場景。

展望未來,隨著人口老化加劇,社區醫療服務的重要性將日益凸顯,筆者期望北區社區健康中心大樓的啟用,標誌著社區醫療服務質的飛躍。從初期適應到如今廣獲認可,期待這座現代化醫療設施在持續優化過程中,成為「以人為本」的公共醫療服務標竿,為居民構築更好的健康防線。

(作者為民建聯執行委員、北區支部主席、北區區議員)